Фото из открытых источников

Для того, чтобы ответить на поставленный в заголовке вопрос, нужно понимать, что в данном случае не стоит путать понятия совместимость и взаимосвязь. Утверждение о том, что коммунизм не мог бы возникнуть без христианства будет абсолютно справедливым. Другое дело, что необходимо чётко понимать - чем является коммунизм по отношению к христианскому учению. Лучше всего понять это поможет выражение Блаженного Августина о том, что дьявол является обезьяной Бога. Лишённый творческого начала сатана может лишь искажать благие идеи, замыслы, извращать их. Точно таким же обезьянничанием, пародией на христианство и является коммунизм. За внешним сходством, которое может проявляться в каких-то деталях, не так уж трудно разглядеть коренные отличия.

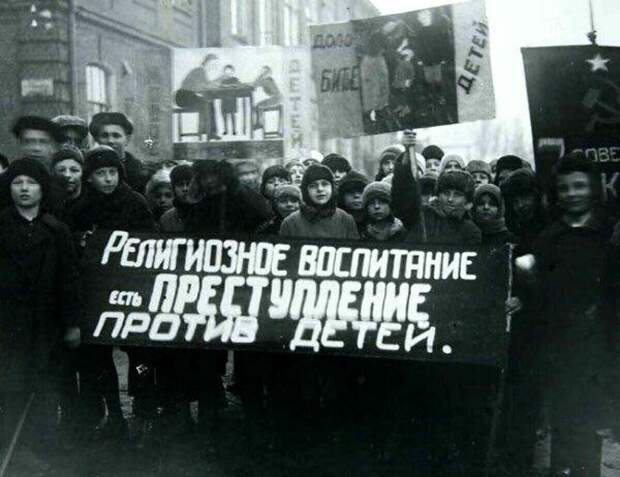

Коммунизм по своей сути атеистическое учение, которое заявляет о необходимости построить идеальный мир на земле, а не ждать Царства Божия. При этом вполне естественное желание людей лучшим образом обустроить земную жизнь, сделать общество более гуманным и справедливым также в коммунизме на самом деле отрицается. Люди должны приносить себя и своё благополучие в жертву иллюзии грядущего прекрасного земного мира.

Фото из открытых источников

Для понимания разницы между коммунизмом и христианством достаточно задуматься над одной только этой чертой. В христианстве каждый человек это Образ и Подобие Божие, независимо от того когда и в какую эпоху он появился на свет. В коммунистическом учении признаётся, что миллиарды людей навсегда умрут, так и не попав ни в какой коммунистический рай, просто потому, что родились не в то время и не в том месте. Уже одного этого достаточно, чтобы увидеть всё зло коммунистической идеологии. И это ещё не говоря о том, что сам по себе коммунистический идеал, то есть общество, в котором не будет зла, на земле просто невозможно.

Поэтому именно в случае коммунизма и христианства как нельзя более актуально звучат слова Христа:

"Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть" (Лк. 16:13)

Есть ещё один характерный момент, в котором христианство стараются сблизить не столько даже с коммунизмом, а скорее именно с советской реальностью. Если брать коммунизм как учение, то в нём говорится о построении такого общества, в котором люди будут полностью удовлетворять свои материальные потребности. Оставим сейчас в стороне вопрос о том, насколько реально такое общество.

Для нас сейчас важнее то, что грядущее коммунистическое общество большинство людей представляло себе как раз именно как общество сытое и благополучное, в котором человеку не приходится трудиться изо всех сил, лишь бы избежать голодной смерти.

В советской практике с благополучием и сытостью, однако, возникли большие проблемы. Вместо стремления к материальным благам, которое являлось сутью коммунизма, людям всё в большей степени начинали говорить о необходимости самоограничения, скромности, отказа от мещанства, под которым понималось обычно вполне естественное стремление создать дома атмосферу уюта и комфорта.

Фото из открытых источников

Именно на это порой и любят кивать сторонники советской власти, которые стараются совместить свои симпатии с христианской верой. Ведь в православии также негативно оценивается жадность, стремление к роскоши, ненасытность в потреблении, чревоугодие. Ну вот, говорят нам сторонники советского проекта, разве не является в данном случае именно СССР воплощением на практике общественных идеалов христианства? Люди в большинстве своём жили весьма скромно, не роскошествовали, многие даже постными блюдами питались порой не меньше чем положено по христианским уставам, пускай даже и не совпадая именно с календарём постов.

Однако подобные утверждения являются примером крайнего лукавства. Удобнее всего доказать это будет на примере тех же постов. Смысл поста во многом состоит именно в добровольном самоограничении. То есть у человека есть возможность пойти в любой момент в магазин и купить всё, что душа пожелает, И магазины в наличии, и деньги на это имеются. Однако человек осознанно воздерживается от сытной и вкусной пищи, ограничивает себя в еде, сэкономленную сумму тратит на благотворительность. Вот христианский идеал поста.

Ну а теперь представим, что человека схватили его враги, кинули в темницу и держат там на воде и хлебе? Можно ли назвать его постящимся? Нет. У него просто нет выбора, он не отказывается от обильных яств, он просто не имеет возможности их себе позволить. И правильной реакцией в данном случае будет как раз не стремлении объявить такую жизнь правильной и благочестивой, а желание вывести человека из темницы.

Поэтому нужно понимать, что все попытки объявить советский дефицит, отсутствие многих продуктов, постоянные очереди и необходимость не просто покупать, а именно "доставать" продукты ничего общего с христианской добродетелью умеренности не имеет.

Ещё один момент, который коммунисты любят сопоставлять с христианством - это отношение к ближнему. Вряд ли кто-то не слышал изречений о том, что Кодекс строителя коммунизма едва ли не буквально повторяет евангельские истины. И что именно коммунизм говорит о том, что "человек человеку друг, товарищ и брат". Так что вроде бы, действительно, любить ближних можно и в соответствии с коммунистической моралью.

Однако важны всё же не изречения, а практика. Христианство учит любить именно ближних. То есть мы понимаем, что заповеди требуют от нас любить вообще всякого человека. Однако понимаем также и то, что в реальности мы контактируем с достаточно малым числом людей. Конечно, многое зависит от образа жизни, от профессии и других обстоятельств. Однако дело не столько в количестве, сколько в том, что мы должны оказывать благорасположение и любовь именно к тем людям, которые встречаются нам на жизненном пути. Это могут быть наши родственники и друзья или случайно встретившиеся нам в тех или иных обстоятельствах.

При этом любовь именно к этим людям должна быть первичной. Она не должна заслоняться некой абстрактной любовью к дальним, ко всему человечеству, к будущим поколениям. Разумеется, это не значит, что человек не может сопереживать людям, которые живут в далёкой стране, которую он никогда не посетит, это не значит, что не надо заботиться о сохранении окружающего нас мира и не думать о том, в каком виде мы оставим его нашим потомкам.

Фото из открытых источников

Однако эта любовь к дальнему, если это действительно любовь, проявляется в конкретных действиях, которые превращают дальних в ближних. Человек может искренне полагать, что например, окружающие его сограждане в целом живут совсем неплохо, зато в какой-нибудь африканской стране всё совсем печально. Но если это искреннее сопереживание людям, которые живут в условиях бедности и горя, то человек предпринимает те или иные шаги, пускай и скромные, которые могут как-то изменить эту ситуацию. Благо в наше время вовсе необязательно даже самому отправляться за моря и океаны. Найти информацию о разного рода благотворительных фондах и программах поддержки населения конкретной страны в наше время не так уж сложно. И человек, который отправляется в эту далёкую страну волонтёром или хотя бы переводит в определённый фонд 500 рублей с получки, заслуживает всяческого одобрения. Он на практике воплощает заповедь о любви к ближнему.

Но вот если человек отказывает в помощи тому, кто обращается к нему здесь и сейчас, мотивируя это тем, что обратившийся и так живёт неплохо, а где-то в Африке в это время люди голодают, то вот тут о любви к ближнему говорить уже не приходится. За выказываемой заботой о дальних стоит достаточно очевидное желание отказать тому, кто может непосредственно обратиться к тебе с просьбой, и кому ты можешь помочь.

А уж если человек ещё и пытается возвести подобную позицию в систему, то есть призывать к тому, что помогать своим родственникам, соседям и друзьям это плохо, а настоящим добродетельным поступком может быть признано только оказание помощи человеку тебе лично неизвестному, незнакомому, а ещё лучше даже и не конкретному человеку, а некой неопределённой общности. Вот тут уже стоит говорить о полной противоположности подобных взглядов и христианства.

При чём тут коммунизм и советская власть, спросите вы. Так в том то и дело, что основой идеологии советской власти было провозглашение именно любви к дальнему. Советский человек должен был любить неких абстрактных зарубежных трудящихся, которые якобы мучились под гнётом злых капиталистов. Он должен был беспокоиться о разного рода революционерах и бунтовщиках, которые устраивали теракты и пытались организовывать перевороты. Причём зачастую именно необходимостью такой вот любви оправдывались многочисленные проблемы в жизни самих советских граждан.

Разумеется, что ни о какой реальной любви в данном случае и речи быть не могло. Нельзя любить пропагандистский штамп. Зато вот раздражение по отношению к тем, кого вроде бы следовало любить, вполне могло возникать. И вряд ли стоит особо винить за это жителей СССР. Если само государство всё время говорит о том, что советские граждане обязаны за свой счёт содержать едва ли не весь мировой пролетариат, то понятно, что отношение к этому пролетариату вряд ли будет особо благостным. И вопрос о реальности того, как на самом деле жил пролетариат в тех же США, и чему был он обязан своим благополучием, на самом деле был уже вторичен.

Иногда советских людей призывали любить людей далёких не в географическом плане, а в, так сказать, хронологическом. Советские должны были любить далёкие поколения, которые будут жить в светлом коммунистическом будущем и прикладывать все усилия для того, чтобы им это самое будущее обеспечить. При этом стыдливо предпочитали обходить достаточно логичный вопрос. Если коммунистический рай на земле представлялся как мир, в котором люди смогут в в максимальной степени удовлетворять свои потребности, то почему люди должны были жертвовать удовлетворением своих насущных потребностей. Ведь в таком случае речь шла не иначе как о дискриминации ныне живущего поколения.

Вне идеи вечной жизни, мысль о построении рая на земле выглядит воистину чудовищной. Даже если представить себе, что не идеальный но, допустим, очень благополучный мир мог бы быть построен, то все те, кто не дожил бы до этого самого светлого будущего, оказывались бы обречены на роль навоза, на котором будет зиждиться благополучие других поколений, вся заслуга которых состояла бы лишь в том, что им повезло родиться в более подходящее время.

Что же касается именно ближних, то любить их в советском обществе как раз не рекомендовалось. Если говорить о том, каким виделось государству идеальное советское отношение к самому реальному ближнему: соседу, родственнику, коллеге, то его можно было бы охарактеризовать как недоверие и готовность в каждом увидеть врага, как бы он хорошо не замаскировался.

Вряд ли можно назвать случайностью то, с каким упорством пытались сделать героя из пресловутого Павлика Морозова. В данном случае не важно то, насколько реальной была эта история. Важно именно содержание пропаганды. Советский человек должен был видеть в каждом ближнем потенциального врага, на которого в любой момент можно и нужно было донести, от которого в любой момент надо было отречься. Советский человек в идеале вообще не должен был никого считать своим ближним. В СССР стремились именно к разрушению любого рода социальных традиционных связей, которые могли бы позволить не подчиняться государственному диктату.

Ехидный историк

Свежие комментарии