Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны, из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны… ну, что ж… обыкновенные люди… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос только испортил их…

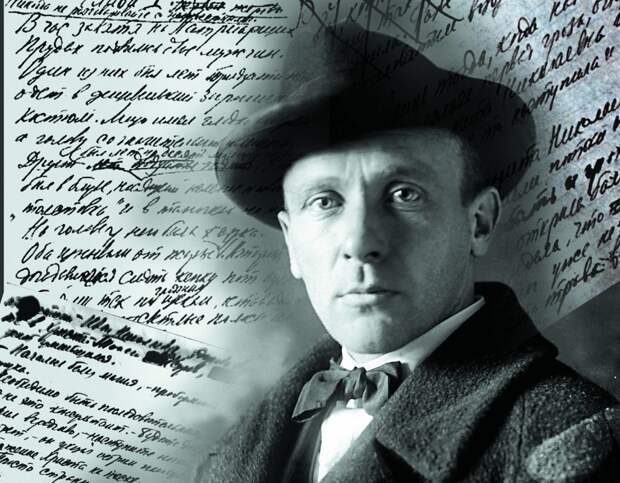

М.А.Булгаков

Роман «Мастер и Маргарита» писателя М.

А.Булгакова, кроме прочего, знаменит тем, что показывает взаимосвязь человеческих мыслей и поступков, а также последствий, которые наступают вне зависимости от воли человека.Так о чём же хотел поведать нам писатель, 125-летие которого отмечается в этом году. О чём или о ком написан роман «Мастер и Маргарита»?

Представляем работу Андрея Кураева, протодиакона Русской православной церкви, посвящённую осмыслению романа «Мастер и Маргарита, которая называется «Мастер и Маргарита: за Христа или против». Работа представлена отдельными главами с нашими пояснениями.

В своём исследовании Булгакова Андрей Кураев пытался понять отношение писателя к религии и найти это отражение в романе. Вере писателя посвящена одна из глав исследования Андрея Кураева.

Булгаков и вера

Так был ли сам Булгаков богоборцем, атеистом-кощунником?

У Булгакова было церковное детство. Оба его деда были священниками, а отец, Афанасий Иванович Булгаков (1857-1907), – профессором Киевской Духовной Академии, оставившим ряд монографий по сравнительному богословию. Крестный отец Михаила – профессор Киевской духовной академии Н. И. Петров, несмотря на большую разницу в их возрасте, был позже другом своего крестника.

Венчал Михаила Афанасьевича святой новомученик протоиерей Александр Глаголев (он, кстати, тоже был богословом и выступал экспертом по делу Бейлиса). Знаменитый богослов протоиерей Сергий Булгаков также находился в родстве с Михаилом Афанасьевичем.И все же уже через три года после смерти отца (т.е. в 1910 году) его сестра Надежда записывает в своем дневнике: «Миша не говел в этом году. Окончательно, по-видимому, решил для себя вопрос о религии – неверие». Он не носил нательного крестика. Были и увлечения наркотиками. Его первой жене пришлось делать аборт еще до венчания… Не стоит удивляться, что он давал довольно едкие зарисовки из церковно-приходской жизни. Свидетельства о его участии в литургической жизни Церкви мне не попадались.

И все же то, что казалось окончательным 18-летнему подростку в 1910 году, потом менялось.

Как пишет биограф писателя – «тому, кто размышляет над биографией и творчеством Булгакова, всегда надо иметь в виду: что бы ни происходило со старшим сыном доктора богословия в первые годы после смерти отца и в последующие десятилетия – все это воздвигалось на фундаменте, заложенном в детстве: он был уже невынимаем».

Одной из причин разрыва с первой женой (Татьяной Николаевной) было ее откровенно враждебное отношение к религии. Третья же его жена – Елена Сергеевна Булгакова – вспоминала: «Верил ли он? Верил, но, конечно, не по-церковному, а по своему. Во всяком случае, когда болел, верил – за это я могу поручиться».

Рудиментарная церковность в его доме сохранялась: была и Рождественская (а не новогодняя) елка для детей, была и молитва: «31 января 1934. Кончается год. И вот, проходя по нашим комнатам, часто ловлю себя на том, что крещусь и шепчу про себя: Господи! Только бы и дальше так!» (Дневник Е. С. Булгаковой).

И до хулы на Бога и Церковь Булгаков все же никогда не доходил. Ему пробовали заказывать антирелигиозные пьесы – и он отказывался (и это в 1937 году!).

Вот булгаковский дневник: «19 октября 1922. Итак, будем надеяться на Бога и жить. Это единственный и лучший способ… 26 октября 1923. Нездоровье мое затяжное. Оно может помешать мне работать. Вот почему я боюсь его, вот почему я надеюсь на Бога… 27 октября 1923. Помоги мне, Господи». «Каждое утро воссылаю моленья о том, чтобы этот надстроенный дом простоял как можно дольше – качество постройки несколько смущает». «В конце жизни пришлось пережить еще одно разочарование – во врачах-терапевтах… А больше всего да поможет нас всем больным Бог!».

“Помоги, Господи, кончить роман”, – так был надписан Булгаковым один из черновых набросков к главам романа в 1931 году.

Есть и личное признание Булгаковым после-смертия. С. Ермолинский передал слова Булгакова, сказанные ему в 1940 году: «Мне мерещится иногда, что смерть – продолжение жизни. Мы только не можем себе представить, как это происходит… Я ведь не о загробном говорю, я не церковник и не теософ, упаси Боже. Но я тебя спрашиваю: что же с тобой будет после смерти, если жизнь не удалась тебе? Дурак Ницше… (Он сокрушенно вздохнул). Нет, я кажется, окончательно плох, если заговорил о таких заумных вещах. Это я-то?..».

Михаил Булгаков в стихах своего брата Николая отмечает строки, в которых выражается православное верование во «встречного ангела» – «ангела смерти»:

Войдешь без слов, мой гость случайный.

Как зачарованный вопьюсь

Глазами в лик необычайный.

Скажу – готов и не боюсь.

Комментарий Михаила Афанасьевича: «Скажу – готов и не боюсь. Верно и сильно».

Так что Булгаков, пожалуй, не был повинен в том грехе, который вызывал наибольшее отвращение у Данте: «Я утверждаю, что из всех видов человеческого скотства, самое глупое, самое подлое и самое вредное верить, что после этой жизни не будет другой» (Данте. Пир 2,8).

Но более, чем скупые записи дневников, в том, что у Булгакова был опыт искренней молитвы, убеждают его книги.

Итог его религиозного пути Михаила Булгакова мы уже видели: за три дня до смерти, «6 марта 1940 г. Был очень ласков, целовал много раз и крестил меня и себя – но уже неправильно, руки не слушаются…».

Таков последний плод его религиозности. Но перед этим, уже во дни последней и мучительной болезни духовная брань у Михаила Афанасьевича была страшная. Он несколько раз просил дать ему револьвер (хотел пойти путем самострельной «эвтаназии»). Он порывался сжечь роман (и реально сжигал весь роман в марте 1930, а отдельные страницы и главы – и позже). «1 октября 1939 г. Разбудил в семь часов – невозможная головная боль. Не верит ни во что. О револьвере. Слова: отказываюсь от романа. Отказываюсь от всего, отказываюсь от зрения, только чтобы не болела так голова». И все же – устоял.

А теперь я предлагаю с духовной (или с мистической – так понятнее светскому читателю) точки зрения посмотреть на эти два эпизода: Булгаков порывается сжечь свой роман и Булгаков все же посылает свой роман в мир. Какой из этих двух его импульсов от лукавого? В одном случае Булгаков порывается покончить с собой, в другом случае он осеняет себя и жену крестным знамением. Может ли первое быть от Бога, а второе – от «воланда»? – Нет. Но тогда получается, что тот дух, что подталкивал Булгакова к самоубийству, он же и требовал уничтожения рукописи «романа о дьяволе». А та Сила, что дала Булгакову возможность совершить последние движения и произнести последние слова, то есть та сила Сила, которая вдохновила его на крестное знамение, она же и дала ему возможность благословить свой роман.

Сразу скажу: так называемые «пилатовы главы» «Мастера и Маргариты» кощунственны. Это неинтересно даже обсуждать. Достаточно сказать, что Иешуа булгаковского романа умирает с именем Понтия Пилата на устах, в то время как Иисус Евангелия – с именем Отца. Любой христианин (а христианин – при максимально мягком и широком определении этого слова – это человек, который молится Христу) любой конфессии согласится с этой оценкой.

Вопрос в другом: а можно ли эту оценку («кощунство») перенести с «пилатовых глав» на весь роман в целом и на самого Булгакова?

http://imperor.net/ru/poslednie-novosti/volandu-pora-vnov-po...

Свежие комментарии